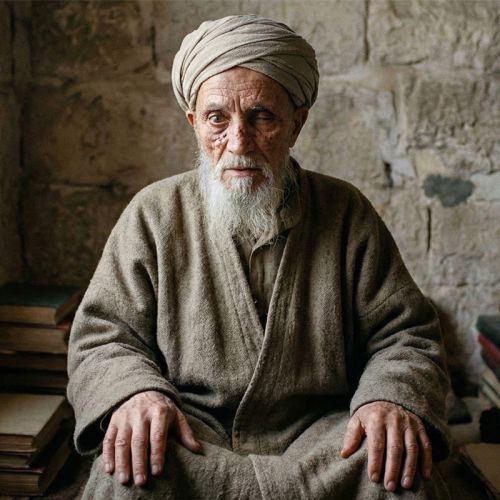

أبو العلاء المعري

في زاوية معتمة من زوايا التاريخ، ومن رحم الظلام المطبق الذي غشى عينيه وهو طفلٌ لم يتجاوز الرابعة، بزغ نورٌ عقليٌ ساطعٌ لم تعهده العرب من قبل، إنه أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي، المعروف بلقب "رهين المحبسين"، أو أبي العلاء المعري. الفيلسوف الذي اتخذ من العقل إماماً، ومن العزلة وطناً، ومن الزهد منهج حياة. لم يكن المعري مجرد شاعرٍ ينظم القوافي كغيره، بل كان ظاهرةً فكريةً فريدةً وقلقاً وجودياً متجسداً في هيئة بشر، وقف وحيداً في وجه التيارات الفكرية والدينية السائدة، مسلحاً بذكاءٍ مفرطٍ وذاكرةٍ حديديةٍ وبصيرةٍ اخترقت حجب الغيب لترسم معالم الإنسانية وآلامها بدقة الجراح.

وُلد أبو العلاء في معرة النعمان عام 363 هجرياً، وفي طفولته المبكرة أصابه الجدري فسلبه بصره، لكنه عوضه عن ذلك بذاكرةٍ تصويرية عجيبةٍ وذكاءٍ وقاد. لم يستسلم الطفل الكفيف للعجز، بل تحدى إصابته بطلب العلم بنهمٍ لا يعرف الشبع، فحفظ مكتباتٍ بأكملها في صدره، وطاف البلدان يسمع من العلماء والرواة، حتى صار هو المرجع والمقصد. كانت إعاقته البصرية هي المحرك الأول لفلسفته، فقد جعلته يرتد إلى داخله، يتأمل ذاته والكون بعين العقل لا بعين الرأس، مما ولد لديه نزعةً تأمليةً عميقةً وميلةً فطريةً للشك والمساءلة.

شكلت رحلته إلى بغداد، حاضرة الخلافة ومنارة العلم آنذاك، منعطفاً حاسماً في حياته، إذ ذهب إليها يحدوه الأمل في أن يجد فيها ضالته المنشودة من التقدير والعلم، لكنه اصطدم بواقعٍ مليءٍ بالنفاق الاجتماعي والتعصب الديني والمذهبي، ورأى كيف يتكسب الشعراء بمدح السلاطين، وهو النفس الأبية التي ترفض الذل. عاد المعري إلى مسقط رأسه بقلبٍ منكسرٍ ونفسٍ زاهدةٍ في الدنيا وزخرفها، وقرر أن يفرض على نفسه عزلةً قاسيةً لم يخرج منها حتى وفاته. سمى نفسه "رهين المحبسين" قاصداً محبس العمى ومحبس البيت، وأضاف إليهما البعض محبساً ثالثاً هو الجسد الذي يقيد الروح.

في عزلته تلك، تبلورت فلسفة المعري الحقيقية، لقد نبذ ملذات الحياة جميعها، فامتنع عن أكل اللحوم وما ينتج عن الحيوان من لبنٍ وعسلٍ وبيض، رأفةً بالكائنات الحية واعتقاداً منه بأن في ذبحها قسوةً لا تليق بالإنسان العاقل، فكان بذلك سابقاً لعصره بقرونٍ في الدعوة إلى النباتية وحقوق الحيوان. كما امتنع عن الزواج والإنجاب، مقتنعاً بأن الحياة جنايةٌ وشقاء لا ينبغي أن نورثه لأبنائنا، وهو القائل في بيتٍ شعريٍ أمر أن يُكتب على قبره "هذا جناه أبي عليَّ... وما جنيتُ على أحد".

وعلى صعيد الإبداع الأدبي، ترك المعري إرثاً ضخماً تنوع بين الشعر والنثر والفلسفة، ويُعد ديوانه "لزوم ما لا يلزم" أو "اللزوميات" ثورةً في الشعر العربي، حيث ألزم نفسه فيه بقيودٍ وزنيةٍ وقافويةٍ صعبةٍ لم تفرضها قواعد العروض، في إشارةٍ رمزيةٍ إلى القيود التي فرضها على حياته، وحمّل أبياته أفكاراً فلسفيةً ونقداً اجتماعياً لاذعاً. أما عمله النثري الفذ "رسالة الغفران"، فيُعد من روائع الخيال الإنساني، حيث تخيل رحلةً إلى العالم الآخر، حاور فيها الشعراء والأدباء في الجنة والنار، مناقشاً قضايا العقاب والثواب والرحمة الإلهية بأسلوبٍ ساخرٍ وعميق، وقد أشار كثير من النقاد إلى تأثر الشاعر الإيطالي "دانتي" بهذا العمل في ملحمته "الكوميديا الإلهية".

عُرف المعري بجرأته الشديدة في نقد المعتقدات والموروثات، مما جلب عليه تهم الزندقة والإلحاد من قبل معاصريه ومن جاء بعدهم، لكن المتفحص لآثاره يجد رجلاً مؤمناً بعظمة الخالق، كارهاً للخرافات والبدع التي ألصقها البشر بالأديان. لقد حارب الجهل والتقليد الأعمى، ودعا إلى إعمال الفكر في كل شاردةٍ وواردة، مما جعله غريباً بين أهله وزمانه.

توفي أبو العلاء المعري عام 449 هجرياً، بعد أن عاش حياةً طويلةً ملؤها التأمل والألم والإبداع. رحل الفيلسوف الضرير، لكن بصيرته ظلت حيةً في كتبه التي لا تزال تثير الجدل والدهشة حتى اليوم. لقد كان صوتاً صارخاً في برية الوجود، يذكر الإنسان بضعفه ومصيره المحتوم، ويدعوه إلى الرحمة والتفكير. إن قصة أبي العلاء ليست مجرد سيرة شاعر، بل هي ملحمة العقل البشري حين يتحدى الظلام، وينتصر على القيود، ويحلق في فضاءات الفكر الحر، تاركاً خلفه دوياً لا يهدأ، وسؤالاً لا يني يقرع أبواب الضمائر عن الحقيقة والمصير.